Du bist nicht allein.

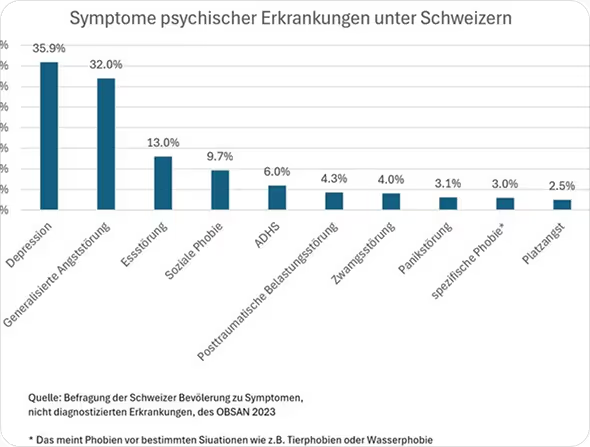

Etwa jeder 3. Schweizer leidet unter Depression oder Angststörung. Bei einer Befragung in 2022 des Schweizerischen Gesundheitsobservatiums zeigten sich die häufigsten psychischen Erkrankungen basierend auf selbst-beobachteten Symptomen (OBSAN, 2023). Selbst wenn dies natürlich nicht gleich der diagnostizierten Häufigkeit entspricht, wird offensichtlich wie weit verbreitet die Belastung von psychischen Erkrankungen ist.

Damit ist die Schweiz kein Ausreisser, denn auch eine europaweite wissenschaftliche Studie fand, dass 38% der Befragten an psychischen Erkrankungen leiden (Wittchen et al., 2011, für den European Brain Council (EBC) und dem European College of Neuropsychopharmacology (ECNP)).

Kurzportraits des häufigsten Krankheiten

Lerne mehr über ...

Definition

Eine Depression ist eine häufige, ernsthafte psychische Erkrankung. Sie geht weit über „schlechte Stimmung“ hinaus und betrifft Denken, Fühlen, Verhalten und oft auch den Körper. Fachlich spricht man von einer affektiven Störung, die durch anhaltende Niedergeschlagenheit, Interessenverlust und Antriebslosigkeit gekennzeichnet ist. Weltweit zählt Depression zu den führenden Ursachen von Krankheitslast.

Symptome & Anzeichen

Typische Hauptsymptome sind: anhaltend gedrückte Stimmung, Verlust von Freude und Interesse, verminderter Antrieb und erhöhte Erschöpfung.

Zusätzlich können auftreten: Schuld- oder Wertlosigkeitsgefühle, Konzentrationsschwierigkeiten, Grübeln, Schlafstörungen, Appetitveränderungen, körperliche Beschwerden ohne klare Ursache (z. B. Schmerzen), Gedanken an Tod oder Suizid.

Damit eine Depression diagnostiziert wird, müssen die Symptome mindestens zwei Wochen anhalten und das alltägliche Leben deutlich beeinträchtigen.

Diagnose & Behandlung

Die Diagnose erfolgt durch Fachpersonen (Psychiater, Psychotherapeuten, Hausärzte) anhand strukturierter Gespräche und standardisierter Kriterien (ICD-10/ICD-11, DSM-5). Körperliche Ursachen werden ausgeschlossen.

Behandlungsmöglichkeiten:

Psychotherapie (z. B. kognitive Verhaltenstherapie, interpersonelle Therapie, psychodynamische Verfahren)

Unterstützende Maßnahmen wie Bewegung, Achtsamkeit, soziale Aktivitäten und geregelter Schlaf können wirksam ergänzen.

Frühe Behandlung verbessert die Prognose deutlich. Bei schweren Verläufen oder akuter Suizidgefahr ist sofortige fachliche Hilfe notwendig.

Hinweis: Wir lassen medikamentöse Behandlung in dieser Übersicht aussen vor, da diese mittels Psychiater:innen und nicht Psychotherapeut:innen erfolgt.

Mögliche Auslöser

Depressionen entstehen durch ein Zusammenspiel biologischer, psychologischer und sozialer Faktoren:

Biologisch: genetische Veranlagung, Veränderungen im Gehirnstoffwechsel (Serotonin, Dopamin, Noradrenalin), chronische Erkrankungen

Psychologisch: belastende Kindheitserfahrungen, Persönlichkeitsfaktoren (z. B. perfektionistische Tendenzen), Traumata

Sozial: Stress, Beziehungsprobleme, Arbeitsplatzverlust, Vereinsamung

Referenzen

World Health Organization (2023): Depression – WHO Factsheet

American Psychiatric Association (2022): What Is Depression? – APA

Bundesamt für Statistik (2022): Psychische Gesundheit in der Schweiz – BFS

National Institute for Health and Care Excellence (NICE, 2022): Depression in adults: treatment and management

Definition

Die generalisierte Angststörung (GAS) ist eine psychische Erkrankung, die durch anhaltende, übermäßige Sorgen und Ängste über alltägliche Themen gekennzeichnet ist. Anders als bei normalen Sorgen sind diese schwer kontrollierbar, übertrieben stark und beeinträchtigen das tägliche Leben.

Symptome & Anzeichen

Mögliche Symptome sind: Ständige Sorgen über Gesundheit, Arbeit, Familie oder Finanzeninnere Unruhe, Nervosität, Anspannung, Konzentrationsschwierigkeiten, Grübeln, Schlafstörungen (Einschlaf- oder Durchschlafprobleme), körperliche Beschwerden wie Herzklopfen, Zittern, Muskelverspannungen, Schwindel oder Magenprobleme.

Die Symptome bestehen meist über Monate hinweg und führen zu deutlicher Belastung im Alltag.

Diagnose & Behandlung

Die Diagnose erfolgt durch Fachpersonen (Psychiater, Psychotherapeuten, Hausärzte) anhand strukturierter Gespräche und standardisierter Kriterien (ICD-10/ICD-11, DSM-5). Körperliche Ursachen werden ausgeschlossen.

Behandlungsmöglichkeiten:

Psychotherapie: vor allem kognitive Verhaltenstherapie (CBT), die Strategien vermittelt, um Sorgen zu hinterfragen und Stress zu reduzieren

Unterstützende Maßnahmen: Entspannungsverfahren, Achtsamkeit, Bewegung, Stressmanagement

Frühe Behandlung verbessert die Prognose deutlich. Bei schweren Verläufen oder akuter Suizidgefahr ist sofortige fachliche Hilfe notwendig.

Hinweis: Wir lassen medikamentöse Behandlung in dieser Übersicht aussen vor, da diese mittels eines Psychiaters und nicht von Psychotherapeuten erfolgt.

Mögliche Auslöser

Die Ursachen sind multifaktoriell, wobei oft mehrere Faktoren eine Angststörung hervorrufen:

Biologisch: genetische Veranlagung, veränderte Stressreaktion im Nervensystem

Psychologisch: Neigung zu übermäßigem Grübeln, geringe Stressbewältigung

Sozial: Belastungen in Beruf, Familie oder Partnerschaft

Referenzen

World Health Organization (2023): Mental disorders – Fact sheets

American Psychiatric Association (2022): What are Anxiety Disorders?

NICE (2020): Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management

Definition

Essstörungen (Anorexie, Bulimie, Binge-Eating-Störung) sind psychische Erkrankungen, die durch ein gestörtes Essverhalten, übermäßige Beschäftigung mit Körpergewicht und -form und ernsthafte gesundheitliche Risiken gekennzeichnet sind.

Symptome & Anzeichen

Mögliche Symptome sind: Anorexie (Magersucht): starke Gewichtsabnahme, Angst zuzunehmen, verzerrtes Körperbild Bulimie: Essanfälle mit anschließendem Erbrechen, Abführmittelgebrauch oder exzessivem Sport Binge-Eating: wiederholte Essanfälle ohne kompensatorisches Verhalten, häufig Übergewicht

Die Symptome bestehen meist über Monate hinweg und führen zu deutlicher Belastung im Alltag.

Diagnose & Behandlung

Die Diagnose erfolgt durch Fachpersonen (Psychiater, Psychotherapeuten, Hausärzte) anhand strukturierter Gespräche und standardisierter Kriterien (ICD-10/ICD-11, DSM-5). Körperliche Ursachen werden ausgeschlossen.

Behandlungsmöglichkeiten:

Psychotherapie: Kognitive Verhaltenstherapie, Familientherapie

Unterstützende Maßnahmen: Ernährungsberatung, ärztliche Begleitung

Hinweis: Wir lassen medikamentöse Behandlung in dieser Übersicht aussen vor, da diese mittels eines Psychiaters und nicht von Psychotherapeuten erfolgt.

Mögliche Auslöser

Die Ursachen können sein:

Biologisch: genetische Faktoren, Störungen im Dopamin-/Serotoninhaushalt, Einfluss von Hormonen in der Pubertät

Psychologisch: Perfektionismus, niedriges Selbstwertgefühl, Kontrollbedürfnis, traumatische Erlebnisse

Sozial: gesellschaftliche Schönheitsideale, familiärer Druck, Mobbing, soziale Medien

Definition

Eine soziale Phobie ist die anhaltende Angst vor negativer Bewertung durch andere Menschen in sozialen Situationen.

Symptome & Anzeichen

Mögliche Symptome sind: Angst vor Reden, Treffen, Interaktionen, Erröten, Zittern, Herzrasen, Vermeidung von sozialen Kontakten, vermindertes Selbstwertgefühl.

Die Symptome bestehen meist über Monate hinweg und führen zu deutlicher Belastung im Alltag.

Diagnose & Behandlung

Die Diagnose erfolgt durch Fachpersonen (Psychiater, Psychotherapeuten, Hausärzte) anhand strukturierter Gespräche und standardisierter Kriterien (ICD-10/ICD-11, DSM-5). Körperliche Ursachen werden ausgeschlossen.

Behandlungsmöglichkeiten:

Psychotherapie: Kognitive Verhaltenstherapie (Exposition, Training sozialer Kompetenzen)

Unterstützende Maßnahmen: Achtsamkeit, Entspannungsübungen

Hinweis: Wir lassen medikamentöse Behandlung in dieser Übersicht aussen vor, da diese mittels eines Psychiaters und nicht von Psychotherapeuten erfolgt.

Mögliche Auslöser

Die Ursachen können sein:

Biologisch: genetische Veranlagung, erhöhte Aktivität der Amygdala (Angstzentrum)

Psychologisch: Schüchternheit in Kindheit, negatives Selbstbild, frühere beschämende Erfahrungen

Sozial: strenge Erziehung, soziale Isolation, belastende Gruppenerfahrungen (z. B. Mobbing)

Referenzen

World Health Organization (2023): Anxiety disorders – Fact sheets

American Psychiatric Association (2022): Social Anxiety Disorder

NICE (2013): Social anxiety disorder: recognition, assessment and treatment

Definition

Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ist eine neurobiologische Störung mit Unaufmerksamkeit, Impulsivität und oft Hyperaktivität, beginnend im Kindesalter und oft bis ins Erwachsenenalter anhaltend.

Symptome & Anzeichen

Mögliche Symptome sind: leichte Ablenkbarkeit, Vergesslichkeit, innere Unruhe, motorische Aktivität, impulsives Verhalten, Organisationsschwierigkeiten.

Die Symptome bestehen meist über Monate hinweg und führen zu deutlicher Belastung im Alltag.

Diagnose & Behandlung

Die Diagnose erfolgt durch Fachpersonen (Psychiater, Psychotherapeuten, Hausärzte) anhand strukturierter Gespräche und standardisierter Kriterien (ICD-10/ICD-11, DSM-5). Körperliche Ursachen werden ausgeschlossen.

Behandlungsmöglichkeiten:

Psychotherapie: Verhaltenstherapie, Eltern-/Lehrertraining

Unterstützende Maßnahmen: Strukturhilfen, Zeitmanagement

Hinweis: Wir lassen medikamentöse Behandlung in dieser Übersicht aussen vor, da diese mittels eines Psychiaters und nicht von Psychotherapeuten erfolgt.

Mögliche Auslöser

Die Ursachen können sein:

Biologisch: starke genetische Komponente, Unterschiede in Hirnarealen für Aufmerksamkeit und Impulskontrolle, Dopamin-Ungleichgewicht

Psychologisch: geringe Frustrationstoleranz, Schwierigkeiten mit Selbstorganisation und Emotionsregulation

Sozial: unklare Familienstrukturen, Überforderung im Schulsystem, fehlende Unterstützung im Alltag (verstärkend, nicht primär verursachend)

Referenzen

World Health Organization (2023): Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD)

American Psychiatric Association (2022): What is ADHD?

NICE (2018): Attention deficit hyperactivity disorder: diagnosis and management

Definition

Die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) entsteht nach traumatischen Ereignissen wie Gewalt, Unfall oder Krieg.

Symptome & Anzeichen

Mögliche Symptome sind: Flashbacks, Albträume, Vermeidung traumabezogener Orte oder Gedanken, Übererregung (Schlafstörungen, Schreckhaftigkeit), emotionale Taubheit, Entfremdung.

Die Symptome bestehen meist über Monate hinweg und führen zu deutlicher Belastung im Alltag.

Diagnose & Behandlung

Die Diagnose erfolgt durch Fachpersonen (Psychiater, Psychotherapeuten, Hausärzte) anhand strukturierter Gespräche und standardisierter Kriterien (ICD-10/ICD-11, DSM-5). Körperliche Ursachen werden ausgeschlossen.

Behandlungsmöglichkeiten:

Psychotherapie: traumafokussierte Verfahren (EMDR, kognitive Verarbeitungstherapie)

Unterstützende Maßnahmen: Stabilisierungstechniken

Hinweis: Wir lassen medikamentöse Behandlung in dieser Übersicht aussen vor, da diese mittels eines Psychiaters und nicht von Psychotherapeuten erfolgt.

Mögliche Auslöser

Die Ursachen können sein:

Biologisch: erhöhte Stresshormon-Ausschüttung, genetische Empfindlichkeit, Überaktivität der Amygdala

Psychologisch: fehlende Verarbeitung von Belastungen, Schuld- oder Schamgefühle, geringe Resilienz

Sozial: direkte Traumata wie Gewalt, Missbrauch, Krieg, Unfälle oder Katastrophen; mangelnde soziale Unterstützung nach dem Ereignis

Referenzen

World Health Organization (2023): Post-traumatic stress disorder

American Psychiatric Association (2022): What is Posttraumatic Stress Disorder (PTSD)?

NICE (2018): Post-traumatic stress disorder

Definition

Eine Zwangsstörung ist durch belastende Zwangsgedanken und/oder wiederholte Zwangshandlungen gekennzeichnet.

Symptome & Anzeichen

Mögliche Symptome sind: intrusive Gedanken (z. B. Angst vor Schmutz), Zwangsrituale (z. B. Waschen, Kontrollieren), erhebliche Alltagsbeeinträchtigung

Die Symptome bestehen meist über Monate hinweg und führen zu deutlicher Belastung im Alltag.

Diagnose & Behandlung

Die Diagnose erfolgt durch Fachpersonen (Psychiater, Psychotherapeuten, Hausärzte) anhand strukturierter Gespräche und standardisierter Kriterien (ICD-10/ICD-11, DSM-5). Körperliche Ursachen werden ausgeschlossen.

Behandlungsmöglichkeiten:

Psychotherapie: Exposition mit Reaktionsverhinderung (kognitive Verarbeitungstherapie)

Unterstützende Maßnahmen: Stabilisierungstechniken

Hinweis: Wir lassen medikamentöse Behandlung in dieser Übersicht aussen vor, da diese mittels eines Psychiaters und nicht von Psychotherapeuten erfolgt.

Mögliche Auslöser

Die Ursachen können sein:

Biologisch: genetische Faktoren, Dysfunktionen im Serotoninhaushalt, Veränderungen in fronto-striatalen Gehirnnetzwerken

Psychologisch: Perfektionismus, rigide Denkmuster, Tendenz zu übermäßiger Verantwortung und Schuldgefühlen

Sozial: belastende Lebensereignisse, familiäre Verstärkung von Ritualen, Erziehung mit starkem Fokus auf Kontrolle

Referenzen

World Health Organization (2023): Post-traumatic stress disorder

American Psychiatric Association (2022): What is Posttraumatic Stress Disorder (PTSD)?

NICE (2018): Post-traumatic stress disorder: Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD)

What is ADHD?

Definition

Die Panikstörung ist durch wiederholte Panikattacken und die anhaltende Angst vor neuen Attacken gekennzeichnet.

Symptome & Anzeichen

Mögliche Symptome sind: plötzliche starke Angst (Herzrasen, Atemnot, Schwindel), Todesangst, Kontrollverlustgefühl, Vermeidung bestimmter Orte.

Die Symptome bestehen meist über Monate hinweg und führen zu deutlicher Belastung im Alltag.

Diagnose & Behandlung

Die Diagnose erfolgt durch Fachpersonen (Psychiater, Psychotherapeuten, Hausärzte) anhand strukturierter Gespräche und standardisierter Kriterien (ICD-10/ICD-11, DSM-5). Körperliche Ursachen werden ausgeschlossen.

Behandlungsmöglichkeiten:

Psychotherapie: Exposition (kognitive Verarbeitungstherapie)

Unterstützende Maßnahmen: Atem- und Entspannungsübung, regelmässige Aktivität, Meditation, Psychoeduktion, Austausch in Selbsthilfegruppen

Hinweis: Wir lassen medikamentöse Behandlung in dieser Übersicht aussen vor, da diese mittels eines Psychiaters und nicht von Psychotherapeuten erfolgt.

Mögliche Auslöser

Die Ursachen können sein:

Biologisch: genetische Veranlagung, erhöhte Sensibilität des autonomen Nervensystems, Ungleichgewicht in Angstnetzwerken

Psychologisch: erhöhte Körperwahrnehmung („Angst vor der Angst“), Neigung zu Katastrophendenken, Stressintoleranz

Sozial: plötzliche Belastungen (z. B. Verlust, Krankheit), konfliktreiche Beziehungen, fehlende Unterstützung

Referenzen

World Health Organization (2023): Anxiety disorders – Fact sheets

American Psychiatric AssociationPA (2022): What is Panic Disorder?

NICE (2020): Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management

Definition

Übermäßige Angst vor bestimmten Objekten oder Situationen (z. B. Tiere, Höhe, Fliegen), die stärker ist als real gerechtfertigt

Symptome & Anzeichen

Mögliche Symptome sind: Angstreaktionen bei Konfrontation (Herzklopfen, Schwitzen, Zittern), Vermeidungsverhalten, deutliche Einschränkung trotz geringer realer Gefahr.

Die Symptome bestehen meist über Monate hinweg und führen zu deutlicher Belastung im Alltag.

Diagnose & Behandlung

Die Diagnose erfolgt durch Fachpersonen (Psychiater, Psychotherapeuten, Hausärzte) anhand strukturierter Gespräche und standardisierter Kriterien (ICD-10/ICD-11, DSM-5). Körperliche Ursachen werden ausgeschlossen.

Behandlungsmöglichkeiten:

Psychotherapie: Exposition (kognitive Verarbeitungstherapie)

Unterstützende Maßnahmen: Psychoedukation, Achtsamkeits- und Entspannungsübungen, Bewegung, Schlaf und Selbsthilfegruppen

Hinweis: Wir lassen medikamentöse Behandlung in dieser Übersicht aussen vor, da diese mittels eines Psychiaters und nicht von Psychotherapeuten erfolgt.

Mögliche Auslöser

Die Ursachen können sein:

Biologisch: genetische Empfänglichkeit für Angststörungen, überaktive Angstzentren im Gehirn

Psychologisch: traumatisches Erlebnis (z. B. Hundebiss), konditionierte Angstreaktionen, Beobachtungslernen

Sozial: Übertragung elterlicher Ängste, kulturell geprägte Furcht (z. B. bestimmte Tiere), mangelnde Expositionserfahrungen in Kindheit

Referenzen

World Health Organization (2023): Anxiety disorders – Fact sheets

American Psychiatric Association (2022): Specific Phobias

NICE (2013): Anxiety disorders overview

Definition

Agoraphobie oder auch Platzangst ist die Angst vor Situationen, aus denen Flucht schwierig erscheint oder Hilfe im Notfall nicht erreichbar wäre.

Symptome & Anzeichen

Mögliche Symptome sind: Angst in Menschenmengen, öffentlichen Verkehrsmitteln, offenen Plätzen, Vermeidungsverhalten, Panikattacken in gefürchteten Situationen.

Die Symptome bestehen meist über Monate hinweg und führen zu deutlicher Belastung im Alltag.

Diagnose & Behandlung

Die Diagnose erfolgt durch Fachpersonen (Psychiater, Psychotherapeuten, Hausärzte) anhand strukturierter Gespräche und standardisierter Kriterien (ICD-10/ICD-11, DSM-5). Körperliche Ursachen werden ausgeschlossen.

Behandlungsmöglichkeiten:

Psychotherapie: Exposition (kognitive Verarbeitungstherapie)

Unterstützende Maßnahmen: Schrittweise Exposition, strukturierte Tagesplanung, Stressabbau, Achtsamkeits- und Entspannungsübungen, Bewegung, soziale Unterstützung

Hinweis: Wir lassen medikamentöse Behandlung in dieser Übersicht aussen vor, da diese mittels eines Psychiaters und nicht von Psychotherapeuten erfolgt.

Mögliche Auslöser

Die Ursachen können sein:

Biologisch: genetische Risikofaktoren, Überaktivität im Angstnetzwerk, Stresshormon-Ungleichgewicht

Psychologisch: Verknüpfung von Orten mit erlebten Panikattacken, Katastrophendenken („ich bekomme keine Hilfe“), geringes Vertrauen in eigene Bewältigung

Sozial: belastende Lebensumstände, Verlust von Sicherheit (z. B. Krankheit, Jobverlust), soziale Isolation

Referenzen

World Health Organization (2023): Anxiety disorders – Fact sheets

American Psychiatric Association (2022): Agoraphobia

NICE (2020): Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management

Definition

Eine Depression ist eine häufige, ernsthafte psychische Erkrankung. Sie geht weit über „schlechte Stimmung“ hinaus und betrifft Denken, Fühlen, Verhalten und oft auch den Körper. Fachlich spricht man von einer affektiven Störung, die durch anhaltende Niedergeschlagenheit, Interessenverlust und Antriebslosigkeit gekennzeichnet ist. Weltweit zählt Depression zu den führenden Ursachen von Krankheitslast.

Symptoms & Signs

Typical main symptoms include persistent low mood, loss of pleasure and interest, decreased motivation, and increased exhaustion.

Other symptoms that may occur include feelings of guilt or worthlessness, difficulty concentrating, rumination, sleep disturbances, changes in appetite, physical complaints without a clear cause (e.g., pain), and thoughts of death or suicide.

For depression to be diagnosed, symptoms must persist for at least two weeks and significantly interfere with daily life.

Diagnosis & Treatment

Diagnosis is made by specialists (psychiatrists, psychotherapists, and general practitioners) based on structured interviews and standardized criteria (ICD-10/ICD-11, DSM-5). Physical causes are ruled out.

Treatment options:

Psychotherapy (e.g. cognitive behavioral therapy, interpersonal therapy, psychodynamic methods)

Supportive measures such as exercise, mindfulness, social activities and regular sleep can be effective.

Early treatment significantly improves the prognosis. In severe cases or cases of acute suicidal tendencies, immediate professional help is necessary.

Note: We have excluded medication from this overview, as it is administered by a psychiatrist, not a psychotherapist.

Possible triggers

Depression arises from an interaction of biological, psychological and social factors:

Biological: genetic predisposition, changes in brain metabolism (serotonin, dopamine, noradrenaline), chronic diseases

Psychological : stressful childhood experiences, personality factors (e.g. perfectionist tendencies), trauma

Social : Stress, relationship problems, job loss, loneliness

References

World Health Organization (2023): Depression – WHO Factsheet American

Psychiatric Association (2022): What Is Depression? – APA

Federal Statistical Office (2022): Mental Health in Switzerland – BFS

National Institute for Health and Care Excellence (NICE, 2022): Depression in adults: treatment and management

.avif)

.avif)